Dilema ini terasa nyata di kalangan umat Islam saat ini. Satu sisi ingin menguatkan spiritualitas melalui purifikasi atau gerakan Salafi, namun di sisi lain terdorong untuk berpikir lebih terbuka dan liberal seiring tuntutan zaman yang berkemajuan. Persimpangan inilah yang sering kali menciptakan ketegangan, terutama di organisasi besar yang sarat sejarah seperti Muhammadiyah.

Bagaimana menjaga koridor keagamaan di tengah tarikan ekstrem kanan dan kiri tersebut?

Dr. K.H. Fachrur Rozi M.Ag., Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang yang juga dosen UIN Walisongo, menarik napas. Ia duduk di teras rumahnya yang asri—sebuah ruang yang teduh dengan dinding hijau membaur bersama rimbunnya pohon mangga dan kelengkeng yang tengah berbuah. Secangkir teh panas mengepul perlahan, menemani obrolan serius pada waktu senja akhir pekan kemarin.

“Di Muhammadiyah, koridornya adalah wasathiyah (Islam jalan tengah, Red), yang pertengahan dan berkemajuan,” ujar kyai kondang Semarang itu, memulai penjelasannya.

Ia memaparkan bahwa konsep beragama di organisasinya memiliki dua pendekatan utama. Dalam hal-hal ibadah, pendekatannya adalah purifikasi atau pemurnian. Namun, ketika berhadapan dengan mu’amalah—ibadah yang bersinggungan dengan masyarakat—yang digunakan adalah tajdid (pembaruan).

Kyai Rozi memperingatkan bahwa tanpa koridor, purifikasi yang terlalu ekstrem akan membuat beragama kehilangan nilai-nilai sosialnya, seolah hidup di ruang hampa yang menolak budaya. Sementara tajdid yang tak berbatas akan berakhir menjadi liberal.

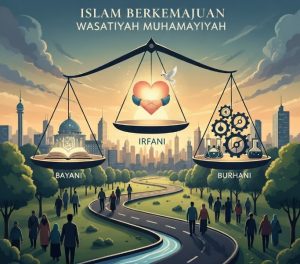

Jaga Wasathiyah: Bayani, Burhani, dan Sentuhan Irfani

Untuk menjaga wasathiyah, katanya, Muhammadiyah merumuskan dengan setidaknya tiga pendekatan utama: Bayani, Burhani, dan Irfani. Ketiganya bekerja dalam harmoni.

Pertama, Bayani atau pendekatan tekstual. Ia adalah suara “halal, haram” yang bersumber dari teks suci.

Kedua, Burhani atau pendekatan ilmu pengetahuan. Ia adalah pembuktian yang rasional, menjawab mengapa teks berkata demikian. Kyai Rozi mencontohkan, teks menyatakan babi haram, tapi Burhani menjelaskan alasannya secara ilmiah. Demikian pula penentuan waktu puasa yang kini menggunakan ilmu hisab (perhitungan).

Namun, yang paling membedakan dan menjaga kemanusiaan adalah gerbang ketiga: Irfani. Irfani adalah pendekatan sufistik atau tasawuf yang menuntun pada etika sosial dan kerendahan hati. Inilah yang membuat kebenaran tidak menjadi klaim tunggal.

“Kita kan nggak boleh merasa paling benar sendiri,” ujarnya. “Kita meyakini bahwa yang kita lakukan adalah benar, tetapi sangat mungkin di sana juga benar.”

Prinsip wasathiyah pun dirangkum dalam sikap: “Kenceng dengan pilihan kita, tapi toleran dengan orang lain”.

Kafir Bukan untuk Diucapkan, Kehadiran Bukan untuk Diperdebatkan

Pendekatan Irfani menjadi krusial dalam interaksi sosial. Dalam isu yang sensitif sekalipun, konsep ini menjadi penjaga etik.

Secara teks (Bayani), Muslim meyakini non-Muslim sebagai kafir. Namun, secara Irfani, Kyai Rozi menegaskan, “Tidak perlu kita meng-kafir-kafirkan. Kan sudah kafir, kok di-kafirkan.”

Hal serupa berlaku dalam layanan sosial yang didasari Surah Al-Ma’un. Dulu, Al-Ma’un diterjemahkan menjadi panti asuhan (Burhani). Namun, Irfani menyadarkan bahwa anak-anak lebih nyaman bersama keluarga.

“Menolong orang lain dengan dana umat memang perlu membuat laporan demi akuntabilitas lembaga. Tetapi hrs dilakukan dg penuh kearifan, sehingga tdk terkesan mempermalukan penerima,” ungkapnya tentang etika memberi, yang melahirkan pola bantuan langsung ke rumah agar menjaga martabat penerima.

Jalan wasathiyah juga menjadi jawaban atas dilema menyikapi tradisi masyarakat yang mengakar. Daripada mengkritik, yang utama adalah kehadiran.

“Misalnya, ada warga muhammadiyah yg sedang kena musibah, kita hadir bareng membersamainya, menghiburnya, dan mendoakannya, tanpa harus membandingkan dengan amalan orang lain.”

Bahkan dalam isu ziarah kubur yang kerap disalahpahami, solusinya bukan larangan, melainkan Irfani berupa contoh. Cukup menawarkan atau mengajak mereka untuk umroh bersama biro Muhammadiyah.

“Lalu di sana kita ajak ziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat. Di samping bisa menunjukkan bahwa ziarah kubur itu tidak ada masalah dalam tradisi muhammadiyah, sekaligus bisa memberi contoh bagaimana sebaiknya etika berziarah.” terangnya.

Tepat ketika azan Magrib berkumandang dari masjid terdekat, yang hanya berjarak 50 meter dari teras terdengar jelas, Kyai Rozi menutup perbincangan.

“Tidak usah ribut,” katanya tentang kompetisi layanan. “Kita menyediakan ambulannya saja orang sudah senang.”

Di bawah kerlip lampu senja, pesan wasatiyah menjadi terang. Ia adalah ajakan untuk menjadi Muslim yang ideologisnya kokoh (Bayani), pemikirannya rasional (Burhani), namun hatinya lentur dan toleran (Irfani).

Ini adalah wajah Islam berkemajuan: bergerak dari teks ke ilmu, dan akhirnya, menyentuh nurani.

Baca Juga:

Dakwah Era Digital: Muhammadiyah Berkemajuan, Tapi Ketinggalan?